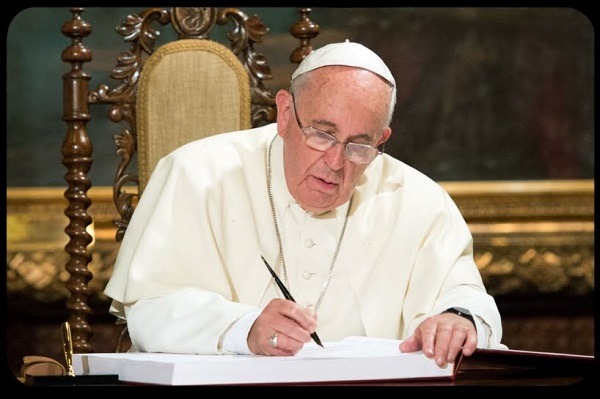

《祂爱了我们》通谕──解读与灵修感受

2025-11-04 10:36:58 作者:小天使神父

教宗方济各在《祂爱了我们》这份通谕中,用极为温柔、充满牧灵气息的笔触,再次把全教会带回信仰的核心──那颗被刺透、仍不断爱的耶稣圣心。通谕不是神学论文,而是一首关于爱的祈祷;不是只为神学家,而是为每一位渴望被天主重新拥抱的人。

一、从思想走向心的信仰

通谕一开始就提醒我们:信仰若停留在思想、制度和道理上,就容易变成冷漠的理性。耶稣不是教我们“观念上的爱”,而是亲自走近人,触摸人的痛苦,用身体、语言与泪水去表达天主的爱。

教宗邀请我们重新认识信仰的重心:不是我们如何爱天主,而是天主如何先爱了我们。我们的一切行动、祈祷、服务、奉献,都不过是对祂爱的回应。当我们从“理性地信”转向“心灵地信”,信仰才真正成为关系,而非任务。

二、爱的行动比言语更有力

教宗特别强调,耶稣的爱从不是抽象的。祂走近麻风病人,不怕被污染;祂为门徒洗脚,不在乎地位;祂陪伴罪人,不惧误解。每一个动作,都揭示出天主的心——那是一颗不计较、不控诉、不放弃的心。

这种爱让人感到羞愧又感恩。耶稣没有要求我们完美,祂只希望我们不要封闭自己的心。祂懂我们的软弱,也知道我们的恐惧,却依然选择靠近。祂不是“因为我们值得而爱”,而是“因为祂是爱,所以爱”。

三、被刺透的心:爱的极致

当教宗默想十字架上的耶稣时,他特别提到那被长枪刺透的心。从那心中流出血和水,象征圣事、象征新生命。那是爱的最后行动:当祂的心被打开,天主的怜悯就倾流于全人类。

这刺透的心,不仅是痛苦的象征,更是希望的泉源。因为爱到极致,就超越死亡。耶稣没有用复仇回应仇恨,而用宽恕化解罪恶;没有用愤怒击退人类的背叛,而用怜悯修补破裂的关系。祂的伤口成为爱的门,让人类能重新进入天主的怀抱。

四、修补圣心:爱的回应

通谕提到“修补圣心”的灵修——这是教宗非常看重的层面。修补不是哀叹、不是自责,而是爱的行动。是看到耶稣的心因人类的冷漠而受伤后,决定用爱去安慰祂。

这种“修补”可以是一个祈祷、一句宽恕、一份忍耐,也可以是一场朝拜圣体、一件善行。关键不是外在形式,而是心的态度:我愿让我的心,变得更像祂的心。

教宗提醒我们,不要把修补看成少数圣人的事,而是每位信友都能参与的使命。每一次你安慰一个孤单的人,每一次你拒绝以恶报恶,每一次你以温柔取代指责,就是在修补耶稣的心。

五、圣心的怜悯与现代人的创伤

在冷漠、分裂、竞争的社会中,人们的心常常疲惫、受伤。很多人信仰渐冷,不是因为他们不信天主,而是他们感受不到天主在乎自己。教宗在通谕中温柔地指出:圣心敬礼正是疗愈人心的药方。

耶稣圣心让我们知道:天主看见我们的眼泪。祂不是冷眼旁观的神,而是与我们同哭、同痛的主。每一个孤独的夜晚、每一次失败的经历、每一段被误解的路,都有祂温柔的目光相伴。

祂不急着改变我们的处境,而是先改变我们的心,使我们在苦中仍能爱、在痛中仍能信。

六、信赖:圣心敬礼的核心

教宗一再重复那句古老又永新的信仰呼声:“耶稣,我信赖祢。”信赖不是盲目的服从,而是一种爱的交托。当我们信赖天主时,就放下控制,承认自己不是一切的主宰,让祂在我们生命中工作。

信赖也意味着,在黑暗中依然前行。就像多默在看见伤口前不敢相信,但耶稣让他触摸,教他明白:信仰不是逃避疑惑,而是在伤口中找到信心。

七、圣心敬礼的社会意义

教宗提醒我们,圣心敬礼不仅是个人的虔诚行为,更是一种改变世界的召唤。今天的世界被冷漠、功利、虚伪包围,人们习惯用效率取代同情,用利益代替真情。

而圣心敬礼是一种温柔的革命——让人重新学习怜悯、同理、倾听与共情。教宗呼吁信徒,让基督的心成为社会的心;让教会成为“有心的教会”,而不是冰冷的制度。

当家庭学会彼此原谅,当教友在社区中活出关怀,当社会能为弱者伸张公义,那就是圣心在现代世界跳动的迹象。

八、圣心敬礼:希望的神学

教宗称圣心为“希望的泉源”。因为圣心的爱永不疲倦。无论人类多少次背叛,天主仍然呼唤:“回到我心里来。”

圣心告诉我们:希望不是幻想,也不是逃避,而是一种确信——天主仍在爱,爱仍在工作。 即使我们失败、跌倒、犯罪,祂仍不离开。

这种希望让人有力量继续去爱,即使在不被理解的处境中。它让我们相信:世界再黑暗,也不会熄灭光;人再冷漠,天主仍温柔等待。

九、让圣心塑造我们的心

读完这份通谕,最深的呼唤不是“去学更多”,而是“去爱更深”。耶稣不求我们完美,却求我们让心柔软。

当我们在祈祷中默观圣心,不只是看一颗象征的心,而是面对一位真实的主——祂正在爱我、也渴望我去爱。

祂的心跳节奏,就是信仰生活的节奏。祂的温柔,就是我们的力量。

在这份爱中,我们找到信仰的核心、生活的意义、世界的希望。