从康德的敬畏到杨振宁的回响

2025-10-27 09:58:49 作者:罗晓平神父

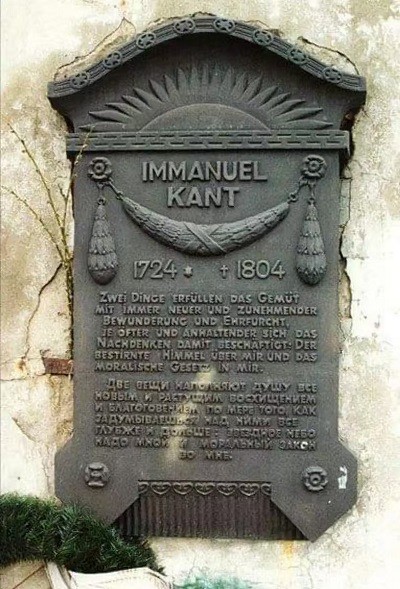

在古老的德国哥尼斯堡,静静地安葬着一位世界级的哲学巨匠——伊曼努尔·康德。他的一生,如他家乡的钟楼般精准而深邃,为人类思想的天空投下了恒久的光芒。在他的铜版墓碑上,镌刻着一句不朽的名言:“有两种东西,我们越是经常、越是持久地加以思索,它们就越是使心灵充满日新月异、有加无已的景仰和敬畏:在我之上的星空和居我心中的道德法则。”这句话,不仅是康德一生哲学思考的凝练总结,更是一座精神灯塔,指引着后世无数在思想长夜中求索的人们。

这篇思想随笔,我将以康德的敬畏精神为核心,探寻他提出敬畏精神的深刻缘由,剖析现代人敬畏精神的失落,回溯中国传统文化中源远流长的敬畏传统,并以物理学巨擘杨振宁先生为例,探讨东西方敬畏精神的继承与发展,最终,我们将共同思索,在科技昌明而又精神迷惘的今天,康德的敬畏精神能为我们现代人的生存带来何种深刻的启示。

一、为何提出敬畏精神:星空与道德律的双重震撼

康德的敬畏精神,直接源于他对人类理性的双重考察。他墓志铭上的名言,恰恰对应着他的著作《纯粹理性批判》和《实践理性批判》两大核心主题。

其一,敬畏浩瀚的星空:对自然秩序的谦卑与惊叹

“在我之上的星空”,象征着那个宏大、有序、遵循着必然规律的外部自然世界。康德早年曾是一位卓越的自然科学家,他提出的“康德-拉普拉斯星云假说”,对太阳系的形成做出了开创性的解释。他深知,宇宙的广袤无垠和天体运行的精密规律,远远超出了人类的感官所能及的范围。当我们仰望星空时,一方面,我们为自身在宇宙中的渺小而感到震撼;另一方面,我们的理性又能在这种看似无穷的混乱中发现规律和秩序,从而产生一种崇高感。

这种敬畏,不是对某个神明人格的恐惧,而是对宇宙内在和谐与规律的理性认知和情感共鸣。它体现了人类认识能力的伟大:我们能用数学和物理定律去理解和预测这个庞大宇宙的运行。然而,这种敬畏也同时揭示了人类认识的局限:我们所认识的只是现象,宇宙的终极本质(物自体)永远是可望而不可及的。因此,对星空的敬畏,本质上是一种理性的谦卑,它要求我们在探索自然时保持严谨的科学精神,同时也要承认人类认知的边界,避免陷入科学的独断与狂妄。

其二,敬畏内心的道德律:对人性尊严的坚守与捍卫

“居我心中的道德法则”,则指向内在的精神世界,那个由纯粹实践理性所主宰的自由领域。在康德看来,道德之所以神圣,并非因为它来自天主的启示或能带来幸福的回报,而在于它的绝对性和普遍性。这条道德法则,是每一个理性存在者都能在自己内心发现的“绝对命令”,它要求我们凭着义务感去行动,而非出于任何功利性的考量。当我们面对内心的道德法则时,同样会产生一种深刻的敬畏感。这种情感不同于对自然崇高物的惊叹,它是一种对自身理性能力的敬重。因为这条法则告诉我们,人不仅仅是自然因果链条中的一个被动环节,更是一个能够自我立法、自我约束的自由主体。正是这种能够超越感性欲望和趋利避害的本能,按照普遍法则行动的能力,构成了人的无上尊严。

因此,对内心道德律的敬畏,是对人性光辉的确认,是对自由意志的捍卫。它让我们认识到,在纷繁复杂的现实世界中,有一种力量能够指引我们做出正确的选择,哪怕这种选择会带来痛苦甚至牺牲。这种敬畏感是道德行为的强大主观动力,它使我们心甘情愿地服从理性的命令,从而成为一个真正大写的人。

康德提出这双重敬畏,其深刻用意在于为启蒙运动之后的现代人寻找一个牢固的精神支点。在“天主已死”的时代,人们容易陷入两种极端:一种是科学主义的傲慢,认为人可以凭借理性征服和主宰一切;另一种是虚无主义的沉沦,认为失去了神圣的根基,一切价值都失去了意义。而康德的敬畏精神,恰恰在这两者之间开辟了一条道路:它既肯定了科学理性的力量,又为其划定了边界;它将道德的神圣性从外部的权威收归于人的内心,从而为人性本身赋予了终极的价值。

二、现代性的迷失:敬畏精神的普遍缺失

然而,当我们环顾当今社会,不得不痛心地承认,康德所倡导的那种深刻的敬畏精神,在很大程度上正在被消解和遗忘。现代性的进程在带来物质文明极大繁荣的同时,也导致了一种深刻的精神危机。

首先,消费主义文化消解了对崇高的感受力

现代社会,特别是晚期资本主义社会,已经从一个“生产者社会”转变为一个“消费者社会”。消费不再仅仅是为了满足基本需求,而被塑造成一种生活方式和身份认同的标志。广告、媒体和商业逻辑共同编织了一个物欲的牢笼,不断刺激人们的欲望,将幸福等同于物质的占有。

在这种文化氛围中,人们的注意力被引向瞬息万变的商品和稍纵即逝的感官刺激,内心深处逐渐被一种难以名状的空虚感所占据。人们失去了静下心来仰望星空、反思内心的耐心与能力。宏大的自然、深刻的道德,这些需要持久思索才能唤起敬畏的对象,在快节奏、碎片化的消费文化中被边缘化了。取而代之的,是对品牌、流量、财富和权力的盲目崇拜,这是一种将“物”凌驾于“人”之上的价值颠倒,是一种浅薄的、不含敬畏的伪崇拜。

其次,工具理性的滥用导致了对自然的傲慢

启蒙运动开启的理性化进程,在推动科技飞速发展的同时,也催生了一种“技术沙文主义”。人们越来越相信,凭借科学技术可以改造、征服甚至重新设计自然。这种“人定胜天”的心态,使我们逐渐忘记了自己是自然的一部分,忘记了自然的复杂性和不可预测性。

从环境污染、生态破坏到人工智能伦理困境,一系列全球性危机都与这种敬畏的缺失有关。当自然被仅仅视为可供开采的资源,当生命被简化为可以操控的代码,当人类情感被认为可以用算法模拟和替代时,我们便丧失了对世界应有的谦卑。苹果公司为了宣传产品轻薄而碾碎乐器与艺术品的广告,谷歌用AI代笔表达真挚情感的广告创意,都折射出科技巨头们在追求效率和利润的过程中,对人类创造力和情感价值的漠视,这正是敬畏精神失落的典型症候。

最后,世俗化的进程带来了价值的迷茫与信仰的真空

随着宗教在公共生活中的影响力下降,传统的价值体系和道德权威受到冲击。虽然这在一定程度上促进了人的思想解放,但也带来了价值相对主义和道德虚无主义的风险。当“一切皆可怀疑”时,人们便失去了共同的是非标准和行为底线。孔子所言的“畏天命,畏大人,畏圣人之言”,在现代语境下似乎都失去了根基。

对终极关怀的漠视,使得许多现代人生活在一种“无根”的状态中,缺乏生命的方向感和意义感。这种精神上的漂泊,使得人们更容易被各种短期的、功利的目标所俘获,而难以建立起康德所说的那种基于理性、发自内心的道德自律。敬畏感的丧失,最终导致了道德底线的失守和精神家园的荒芜。

三、东方回响:中国传统文化中的三种敬畏精神

当我们将目光从西方的哥尼斯堡转向东方的广袤大地,会发现康德所珍视的敬畏精神,在中国传统文化中有着深厚而独特的体现。中华文明数千年生生不息,其内在的精神支撑,与一种多层次、贯穿始终的敬畏情怀密不可分。我们可以将其概括为三种主要的敬畏形态。

第一种敬畏:敬畏天地自然

这种敬畏源于古人对宇宙万物的朴素观察与深刻体悟。《易经》云:“天地之大德曰生。”天地不仅是万物生存的空间,更是一种具有生命意志和道德属性的至高存在。儒家讲“畏天命”,这个“天”既指自然规律,也指冥冥之中的道德法则和命运主宰。这种敬畏要求人们的行为要顺应天道,做到“与天地合其德”。

道家的敬畏精神则更为纯粹地体现在对“道”和“自然”的尊崇上。老子提出“道法自然”,主张人应当效法自然的无为与和谐,摒弃人为的干预和破坏。 庄子则倡导“天地与我并生,而万物与我为一”,达到一种物我两忘、与自然共融的境界。这种思想蕴含着深刻的生态伦理智慧,提醒人类要尊重自然、保护自然,认识到人与自然是一个不可分割的生命共同体。无论是范宽《溪山行旅图》中人与雄浑山水的和谐共处,还是古代先民“天人合一”的宇宙观,都体现了这种对自然的深沉敬畏。

第二种敬畏:敬畏圣贤祖先

如果说对天地的敬畏构成了中国人宇宙观的基石,那么对圣贤和祖先的敬畏则塑造了我们的历史观和伦理观。孔子说“君子三畏”中,除了“畏天命”,还有“畏大人,畏圣人之言”。 “大人”与“圣人”是道德的化身和智慧的载体,他们的言行是后世的楷模和行为的准则。

儒家强调通过研读经典、效法先贤来完成人格的塑造。这种敬畏,并非盲目的个人崇拜,而是对承载着民族文化与智慧的道统的尊重。从孔子的“述而不作,信而好古”,到张载的“为往圣继绝学”,都体现了这种强烈的文化使命感和对传统的敬畏之心。同时,对祖先的敬畏通过祭祀等礼仪得以体现,它强化了家族的凝聚力和文化的代际传承,让每个人都能在历史的长河中找到自己的位置,这是一种深刻的“寻根”意识。

第三种敬畏:敬畏道德礼法

中国传统文化是一种伦理本位的文化,对道德规范和社会秩序的敬畏是其核心特征。儒家以“仁、义、礼、智、信”为核心道德观念,强调修身、齐家、治国、平天下。“敬”本身就是儒家一个重要的修养功夫,朱熹甚至说“敬只是一个畏字”,要求人时刻保持“整齐严肃,常惺惺”,收敛身心,不敢放纵。

这种敬畏内化为个人的道德自觉,即“慎独”,在无人监督时也能坚守道义。外化为对社会礼法的遵守,即“克己复礼”。“礼”是社会秩序的保障,也是人际和谐的准则。对礼法的敬畏,实质上是对社会共同体和公共理性的尊重。它构成了中国社会数千年来保持稳定和发展的内在文化基因。

综上所述,中国传统文化中的敬畏精神,是一种融合了自然崇拜、人文主义和伦理自觉的复合体。它既指向超越的天道自然,也指向历史中的圣贤祖先,最终落脚于现实社会中的道德礼法。这种敬畏传统,与康德的思想虽路径不同,却在精神内核上遥相呼应,共同指向了人类生存的两个基本维度:如何处理人与超越世界(自然/天道)的关系,以及如何处理人与人、人与自身(社会/内心)的关系。

四、继承与发展:杨振宁的敬畏精神及其东西方视野

在探讨康德与中国传统文化的敬畏精神之后,将目光投向一位横跨东西方文明、在科学与人文领域都达到极高境界的现代巨匠——杨振宁先生,无疑具有特殊的意义。他的思想与人生,恰如一个棱镜,折射出这两种伟大敬畏精神的交融与升华。

杨振宁先生的敬畏,首先体现在他对科学之美的极致追求和深刻体悟上,这与康德对“头顶星空”的敬畏形成了深刻的共鸣。杨振宁曾多次谈到,物理学的美分为不同层次:有现象之美,如彩虹的绚丽;有理论描述之美,如麦克斯韦方程组的简洁;更有最高层次的结构之美,那是隐藏在宇宙深处、由“造物者”所设计的、充满对称与和谐的数学结构。他坦言:“当我们发现自然界的一个秘密时,一种敬畏之情就会油然而生。” “年纪越大,这种对于自然界的敬畏感是越来越深。”

这种感受,正是康德式的崇高体验。康德认为,星空的秩序彰显了理性的力量;而杨振宁则在更精微的层面,从规范场论、对称性原理等现代物理学的巅峰成就中,洞见了宇宙秩序背后那“神来之笔”般的数学之美。 他所敬畏的,不是一个具体的人格神,而是那个支配着宇宙万物运行的、客观而深刻的、充满美感的造物主。这是一种知识升华后的敬畏,是站在人类智识最前沿对宇宙终极奥秘的谦卑凝视。他将科学探索本身,视为一场与造物主的对话,一场追寻宇宙诗篇的壮丽旅程。

同时,杨振宁先生的人生与思想,深刻地烙印着中国传统文化的印记,体现了对人文传统和道德价值的敬畏。他自陈是“中国文化和西方文化的产物”,少时在清华园,父亲杨武之先生请人为他讲授《孟子》,将中华传统文化的种子植入心田。他一生为人处世,深受儒家中庸、谦抑思想的影响,喜欢引用古诗词来表达心境,认为“宁拙毋巧,宁朴毋华”是治学的准则。

晚年,杨振宁先生谈及人生意义时,引用了中国传统的“立德、立功、立言”,并认为“德”就是做人的原则。他对自己一生的评价是“做得还不坏,而且是非常中国式的”。这种对自己人生价值的判断标准,无疑源于中国传统文化中对人格、贡献和德行的敬畏。他毅然放弃美国国籍,回归祖国,定居清华园“归根居”,倾尽心力培养青年人才,推动中国基础科学事业的发展,正是“士大夫精神”的现代体现,是对“为生民立命,为往圣继绝学”这一文化理想的躬身实践。

杨振宁先生的独特之处在于,他将源自西方科学传统的、对自然秩序的敬畏,与源自中国人文传统的、对道德和文化使命的敬畏,完美地融合在了一起。他既有科学家的严谨求真,又有人文知识分子的家国情怀。他用一生证明了,对宇宙奥秘的探索与对人类文明的责任感可以并行不悖,甚至相得益彰。他就像一座桥梁,连接了康德的“星空”与孔子的“天命”,连接了物理学的“结构之美”与儒家的“道德文章”。他的敬畏精神,是对东西方两种伟大传统的双重继承与创造性发展,为全球化时代的知识分子树立了一个光辉的典范。

五、生存的启示:康德的敬畏精神与现代人的救赎

穿越两个世纪的时空,对康德敬畏精神的沉思,依然对今天这个急速变化、充满挑战的世界,发出着振聋发聩的回响。重拾康德的敬畏精神,对于我们现代人的生存,具有无可替代的启发意义。

首先,康德的敬畏精神是抵御消费主义和精神空虚的良药

康德将敬畏引向两个无限的领域:外部的星空和内心的道德律。这两个领域都无法用金钱衡量,无法被物化和消费。它们提醒我们,在满足物质需求之外,人还有更高级的精神追求。仰望星空,能让我们从日常的琐碎和物欲的纠缠中超脱出来,感受宇宙的宏大与神秘,从而校正我们的人生坐标,认识到个体生命的渺小与珍贵。反观内心,能让我们在纷繁的诱惑面前找到一个不变的道德罗盘,坚守作为人的尊严和底线。

在一个人人追求“短平快”满足的时代,康德的敬畏精神倡导一种“慢”的哲学:需要“经常而持久地”思索。这种沉静的、深刻的思考,本身就是对浮躁消费文化的一种反抗。它能帮助我们重建内心的秩序,找到一种超越物质的、更为持久和深刻的幸福感,从而摆脱精神上的空虚与漂泊。

其次,康德的敬畏精神是应对科技伦理挑战的警世恒言

面对人工智能、基因编辑等颠覆性科技带来的巨大力量,人类社会正处在一个关键的十字路口。康德的敬畏精神为我们提供了重要的伦理指引。对“星空”(自然规律)的敬畏,要求我们对自然保持谦卑,承认科学认知的局限性,谨慎地对待那些可能带来不可逆后果的技术应用。我们必须认识到,自然界的复杂系统远非我们能完全掌控,任何试图扮演“造物者”的狂妄都可能带来灾难性的后果。

而对“内心道德律”的敬畏,则为科技发展确立了不可动摇的价值核心,那就是“人是目的”。任何技术的发展,都必须以增进人类的福祉和尊严为最终目标,而不能将人异化为数据、算法或实现某种技术目标的工具。在科技向善的道路上,我们必须重拾对人类价值本身的敬畏,确保科技始终是为人服务的,而不是凌驾于人之上的。

最后,康德的敬畏精神是重建现代人精神家园的基石

在一个价值多元甚至碎片化的后现代社会,康德的敬畏精神为我们提供了一个普遍而坚实的道德基础。它不依赖于任何特定的宗教信仰或文化传统,而是建立在全人类共通的理性之上。无论文化背景如何,每个人都能通过仰望星空感受到自然的崇高,通过反思内心体验到道德的庄严。

这种双重敬畏,可以成为不同文明对话的共同基础,也可以成为个体安身立命的内在支柱。它让我们认识到,生命的意义不仅在于向外的探索和征服,更在于向内的自我完善和道德持守。通过联结外部宇宙的秩序与内心道德的秩序,我们得以在一个看似混乱和无意义的世界中,重新找到和谐、方向与希望。

结语

从哥尼斯堡的墓碑出发,我们进行了一场跨越时空的思想旅行。我们看到了康德哲学思考的深邃与伟大,理解了他为何将敬畏置于如此崇高的地位。我们也看到了这种精神在现代社会失落的危机,并在东方古老的智慧和杨振宁先生这样的现代理性主义者身上,找到了它的深刻回响与崭新形态。

“敬畏浩瀚的星空,敬畏自已内心深处的道德律”,这不仅是康德个人的墓志铭,更应成为我们这个时代的座右铭。它召唤我们,在埋首于屏幕和账单的日常中,不要忘记抬头仰望那片永恒的星空;在追逐外部世界的成功与认可时,不要忘记聆听内心深处那庄严的道德命令。

因为,唯有心存敬畏,我们才能在探索宇宙的征途上保持谦卑;唯有心存敬畏,我们才能在构建人类共同体的过程中坚守善意。这敬畏,是科学的灯塔,也是道德的方舟。在这艘方舟之上,人类文明或许才能穿越现代性的惊涛骇浪,驶向一个更加理性、也更加温暖的未来。

附录:

《康德墓碑铭文》,原文出自《实践理性批判》的结尾。我把中国学术界对墓碑铭文的不同翻译,附录在此。笔者当年在北京大学哲学系进修期间,跟随徐向东教授研读《实践理性批判》这本书,对本书结尾这几句话,也留下了很深的印像。

韩水法汉译文:“有两样东西,我们愈经常愈持久地加以思索,它们就愈使心灵充满日新月异、有加无已的景仰和敬畏:在我之上的星空和居我心中的道德法则。”(商务印书馆1999年版第177页)

邓晓芒汉译文:“有两样东西,人们越是经常持久地对之凝神思索,它们就越是使内心充满常新而日增的惊奇和敬畏:我头上的星空和我心中的道德律。”(人民出版社2003年版第220页)

李秋零汉译文:“有两样东西,越是经常而持久地对它们进行反复思考,它们就越是使心灵充满常新而日益增长的惊赞和敬畏:我头上的星空和我心中的道德法则。”(《康德著作全集》第五卷,中国人民大学出版社2007年版,第169页)

2025年10月25日于罗马