浅析在堂区讲道礼仪中与中华优秀传统文化的融合路径

2025-10-21 10:19:15 作者:魏生辉神父

前言

天主教自传入中华大地以来,就面临着如何与中国社会、文化相融合的历史课题。讲道礼仪作为天主教礼仪生活的重要组成部分,不仅是传递信仰的核心环节,更是连接信仰与文化的关键纽带。圣经中晓谕我们,“耶稣用许多这样的比喻,按照他们所能听懂的,给他们讲道。”(谷4:33)要想让生活在中国文化氛围中的听众明白耶稣的圣言,就需要我们学习和明白:“要让基督的话充分地存在你们内,以各种智慧彼此教导规劝,以圣咏、诗词和属神的歌曲在你们心内,怀着感恩之情,歌颂天主。”(哥3:16)在当代中国,如何通过讲道礼仪的创新与实践,实现弘扬中华优秀传统文化与天主教中国化道路的走深走实有机结合,已成为宗教中国化进程中的重要议题和实践路径。

本文将从讲道内容、礼仪实践、人才培养等多个维度,较系统探讨天主教堂区在讲道礼仪中融合中华优秀传统文化的可行路径与创新模式,以期为推进我国天主教中国化提供理论思考和实践参考。

一、讲道内容的中国化阐释

天主教的讲道礼仪本质上是圣言宣讲的过程,其目的在于解释圣经并建立与教友生活的联系。在传统讲道中,讲道者应遵循三步法:第一步、圣经告诉我们什么好消息?第二步、这好消息与我们的生活有何关系?第三步、我们该在新的一周信仰和生活内如何实践这个福音?换言之,讲道者应先说明圣经本身给我们讲了什么,还要求用当地的用语、用适合该团体的程度或语言,去解释圣经的背景及标记。这一原则为讲道内容的中国化提供了神学基础。在实践中,讲道内容的中国化阐释主要体现在三个方面:

1. 经典解读的本土语境转换。即运用中国文化的思维方式和表达习惯来解释圣经内容,使教友更容易理解和接受。例如,在讲解“孝道”时,可将圣经中关于孝敬父母的教导与《孝经》中的传统孝道观念相结合;在阐述“仁爱”理念时,可将耶稣爱的诫命与儒家“仁者爱人”的思想进行对话。这种阐释不是简单比附,也不是牵强附会,而是深层的文化对话与融合,使信仰表达更具中国文化特色,渗入老百姓所能理解的文化语境中。

2. 伦理价值观的有机结合。中华优秀传统文化中的道德规范与天主教伦理教导存在许多契合点。例如,甘肃省天主教和基督教界“讲好精品课、推进中国化”一连三届的教职人员讲道交流活动:演讲紧扣主题,内容引经据典、结合社会实际,对教义教规作出通俗易懂、符合时代要求的阐释。四川省天主教界在日常讲道中,注重“把爱国主义、以人为本、讲信修睦等中华优秀传统文化所蕴含的思想观念、道德规范等与天主教神学思想相融合”。我们可以尝试在讲解天主教伦理教导时,结合中华文化中的正义、孝道、和谐等价值观,使教友在保持信仰纯正的同时,也能成为中华美德的践行者。

3.语言表达的中国化适应。讲道语言是文化载体,使用中国语言表达和讲述方式,能够增强讲道的感染力。近年来,我国天主教界各大教区都积极推动“运用中国语言、中国表达,讲出中华文化,讲出中华美德,讲好中国故事”,使讲道更加贴近信众的思维习惯和审美情趣。同时,在讲道后保留静默片刻的传统,让教友有机会“默想上主的圣言”,并通过中国文化特有的内省方式,使“圣经成为我们生活的一部分”。

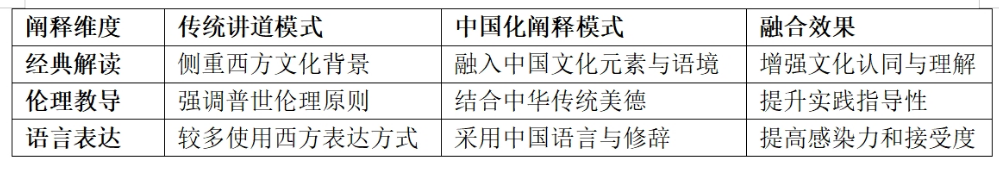

表1:讲道内容中国化阐释的三个维度

二、礼仪实践的中国化融合

礼仪是信仰的外在表达,将中华优秀传统文化元素融入讲道礼仪实践,是天主教中国化的重要体现。这种融合不是简单的形式叠加,而是深层的文化融合与创新,主要体现在节日礼仪、艺术形式和圣乐创作等多个方面。

1. 节日礼仪的本土化整合是实践中最直接的表现。我国不少天主教堂区积极推动传统节日与信仰活动的有机结合,例如“在春节贴春联送 ‘福’字、在清明节举行赋有中国孝爱元素的追思活动、在重阳节开展敬老爱幼等联谊活动等方式,过好传统节日,弘扬传统美德”等活动。这些实践不仅尊重和传承了中华传统节日文化,也使信仰表达更具中国特色。在江苏省连云港市的实践中,当地天主教“在圣诞节、复活节等宗教节日增设传统诗词诵读、包饺子、扎粽子及非遗手工艺体验环节”,让信众“在实践中感受传统文化的温度”。这种融合增强了信仰与中国生活的关联性,使宗教活动更加贴近信众的文化心理。

2. 艺术形式的中国化表达是另一重要维度。教堂建筑、宗教艺术等物质载体能够直观体现文化融合。四川省天主教“两会”注重挖掘“教堂建筑中的传统文化元素”,拍摄《四川百年天主教堂的中国化故事》专题片,并参与《中国天主教教堂建筑艺术中国化图鉴》中英文版本的编写。这些举措体现了建筑艺术层面的中国化探索。同时,一些堂区还成立了文化体验平台,如武威松树天主堂每年开展三春三灯:“编春联,写春联,送春联”和“做灯笼、猜灯谜、送灯笼”的活动。四川成都平安桥天主堂的“书雅堂书画院”,每年开展“文艺笔墨会、送文化下乡、送书画进堂区等”活动,将中国书画艺术与信仰表达相结合,创造了独特的信仰表达形式。最近几年,中国也涌现出一批杰出的青年画家和书法家,比如吉林修院的中国画画家陈虎修士,还有很多书法家。

3. 圣乐创作的中国化尝试在礼仪融合中具有特殊地位。圣乐是礼仪的重要组成部分,中国化圣乐创作是文化融合的深层次体现。比如,四川省天主教两会“将中国化百年教堂与圣乐相结合,创作音乐作品《平安桥之歌》”,这是天主教中国化在音乐上的自觉尝试。同时,四川还牵头五大宗教挖掘宗教音乐文化脉络,拍摄《四川宗教音乐中国化故事》专题片,让我国宗教中国化四川故事“有声有色”“有形有感”。还有邯郸教区举办多才多艺的堂区音乐会汇演,和太原教区举办丰富多彩的“圣乐交流会”灯活动,唐山教区举办禧年的“希望之星”圣乐祈祷会等。这些艺术创作不仅丰富了礼仪表达形式,也增强了信众的文化认同和归属感。

4. 礼仪过程的适当调整也体现了中国化特色。在讲道礼仪中,一些堂区尝试融入中国传统的静坐、默观等因素,强化灵性修养。例如,贵州省天主教界在文化读书会活动中,以“香薰冥想开启修心,借沉香助参与者体悟敬天爱人”,这种将中国传统修心方式与信仰灵修结合的做法,有助于深化教友的信仰体验。同时,在讲道礼仪中,适当采用中国礼仪动作和象征,如鞠躬、作揖等,也是中国化实践的有益探索。

三、讲道人才培养与神学建设

推进讲道礼仪的中国化,关键在于人才培养和神学建设。只有培养一批既深谙天主教神学又精通中华文化的教职人员,才能从根本上实现讲道礼仪的深度融合与持续创新。

1. 教职人员培养机制的完善是基础保障。近年来,我国天主教界通过多种形式加强教职人员的中华文化素养。例如,举办各类讲经讲道交流比赛,以赛促学,以赛促建。甘肃省和四川省天主教两会举办的“弘扬中华优秀传统文化 走实我国天主教中国化道路”讲经讲道交流比赛,通过选手的分享交流,不但有力推动各省天主教教职人员将社会主义核心价值观融入日常讲经讲道中,而且也让这类活动成为一个“酵母”不仅提供了交流平台,也树立了讲道中国化的典范样本。同时,我们应该大力组织文化培训和专题学习,如连云港市天主教爱国会组织的“文化润教专题实践活动”,通过“理论学习与实地体验相结合的形式”,深化对我国宗教中国化实践路径的理解。在这些活动中,教职人员系统学习中华优秀传统文化,增强文化自信,为讲道礼仪的中国化奠定基础。

2. 神学思想体系建设是核心任务。讲道礼仪的中国化不仅需要形式创新,更需要神学理论的支撑。上海市浦东新区天主教“两会”举办的天主教中国化专题研讨会指出,要“深入挖掘上海作为中西文化融合起源地的时代价值,深度探寻天主教教义教规与中华优秀传统文化的契合点,对教义教规作出符合当代社会进步要求和符合中华优秀传统文化的阐述”。这种神学本地化努力是构建中国特色天主教神学思想体系的关键。同时,要“加强上海天主教人才队伍培养,激发内生动力,深化理论研究,抓好成果转化,形成具有中国特色、中国风格、中国气派的天主教神学思想体系”。北京教区联合学术界共同主办了好几届“天道论坛”,此论坛采用“历史研究+现实应用”模式,既有学术研讨也有成果转化。例如,论坛提出加强“双通人才”培养(通晓教义与通晓中国国情),并推动研究成果进入宗教政策制定和教务管理实践等。这一过程需要教内外学者的共同努力,从中华文化经典中汲取资源,进行创造性的神学建构。

3. 多元交流平台的构建是重要支撑。天主教中国化需要开放对话、广泛交流。贵州省天主教界举办的文化读书会活动,围绕“在茶香和拳法中遇见孔子”的主题,让“神长教友与传统文化爱好者齐聚,促进中华优秀传统文化与宗教信仰交融”。这类活动创造了平等对话的空间,有助于打破隔阂,促进理解。同时,读书会还启动了“经典共读计划”,后续研读《孟子》等典籍,指导场所设阅读室、组织文化活动等。这种经典研读不是表面的文化接触,而是深层的思想对话,有助于发现中华文化与传统教义的深度融合点。最近,山东省泰安召开的具有“儒风海岱·五教同行”特色的“儒家文化与宗教中国化”高端研讨会,还有石家庄召开的前沿学术“宗教与环保”研讨会等都在默默耕耘和建树,以推动天主教中国化走深走实。

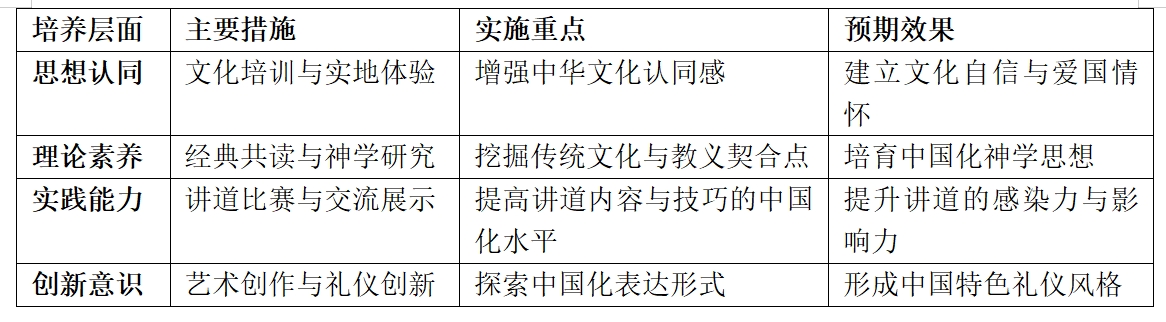

表2:天主教中国化讲道人才培养的多层次路径

四、结语与展望

1. 挑战与机遇的双轨道。将中华优秀传统文化融入天主教堂区讲道礼仪,是一项系统而深刻的文化工程,它既关乎信仰表达的本地化,也涉及文化传承的创新性。当前,我国天主教界在讲道内容中国化阐释、礼仪实践融合、讲道人才培养等方面已取得初步成效,探索出一条具有中国特色、符合时代要求的天主教中国化方向和道路。然而,要真正实现“深度中国化”,仍需在理论建设和实践创新上持续努力。

2. 理论与实践的相结合。展望未来,天主教讲道礼仪的中国化应当朝着三个方向深入推进:一是从形式融合到实质融合,不止于外在形式的借鉴,更要注重精神理念的互通;二是从单向阐释到双向构建,不仅要运用中华文化阐释信仰,也要通过信仰视角反思文化,实现双向滋养;三是从教会内部到社会关怀,将讲道礼仪中融合的文化价值转化为服务社会的实际行动,展现天主教在当代中国社会的积极价值。

3. 信心和勇气的共推进。正如信教群众所言,“坚持我国宗教中国化方向不是一句口号,而是要把对国家的认同、对民族的热爱融入每一次弥撒、每一场讲道中,并落实到每一天的生活中”。只有通过持续的文化对话、神学建设和实践创新,才能使天主教真正扎根中华文化沃土,走深走实中国化道路,为中华民族伟大复兴贡献积极力量。

总之,对神职人员来说,在神圣的讲道台上,我们的一言一行,举手投足,不仅能体现中国天主教坚定不移地走与社会主义社会相适应道路的信心和决心,更彰显其致力于社会和谐的形象与风采,有效促进天主教教职人员将社会主义核心价值观融入日常讲经讲道中,积极运用中国语言和中国表达,传扬中华优秀文化、中华美德以及中国故事。这是我们毕生的功课。正如圣保禄宗徒教导我们:“务要宣讲真道,不论顺境逆境,总要坚持不变;以百般的忍耐和各样的教训去反驳,去斥责,去劝勉。”(弟后4:2)