他走了,却留下满满的爱:一位百岁老人的无声奉献

2025-10-17 14:42:34 作者:海晶

9月1日的清晨,山东泰安,曹西河教友在睡梦中安然辞世。这个春天,他刚刚度过102岁寿辰,按当地传统计为103岁高龄,圣名若瑟。

曹西河教友的一生,是信仰的践行,是爱德的见证。今天,我们以文字回望他平凡而光辉的足迹。

生于信仰,执着一生

1923年,曹西河生于兖州一个老教友家庭。岁月模糊了太多往事,即便是与他亲近的人,也难以完整拼凑出他早年的全部经历。家人只能从他偶尔提及的片段中得知:他曾就读于教会学校,随后选择修道,之后辗转教书育人。从那时起,“曹老师”这个称呼,便伴随了他一生。

1949年前后,经神父介绍,他与“教会婴孩”出身的李庆华结为连理。1952年,曹西河以优异成绩考入山东农学院植保系,成为新中国成立后的第一批大学生。

曹西河、李庆华夫妇

归来仍是教会人

改革开放后,信仰的春天悄然回归,曹西河几乎将全部心力投入教会复兴之中。他长期随老神父在兖州教区服务,将深奥的教理娓娓道来。听过的人无不赞叹“曹老师讲得特别接地气,常常让人听得不愿离开。”

济宁岱庄的孙建波神父回忆道:“1992年,我还是修士时,就曾慕名前来。曹老师常把从报刊上收集的故事融入道理,引人入胜。后来我成为神父,也多次邀请他来堂区带避静。他影响了几代教友,却始终谦逊如初。在兖州与泰安,许多教友都认得他。”

泰安岁月,默默守望

2000年,曹老师与老伴迁居泰安。那时泰安尚无固定祈祷所,每月仅有一次神父来访。曹老师便主动承担起每周组织教友祈祷、分享的责任。

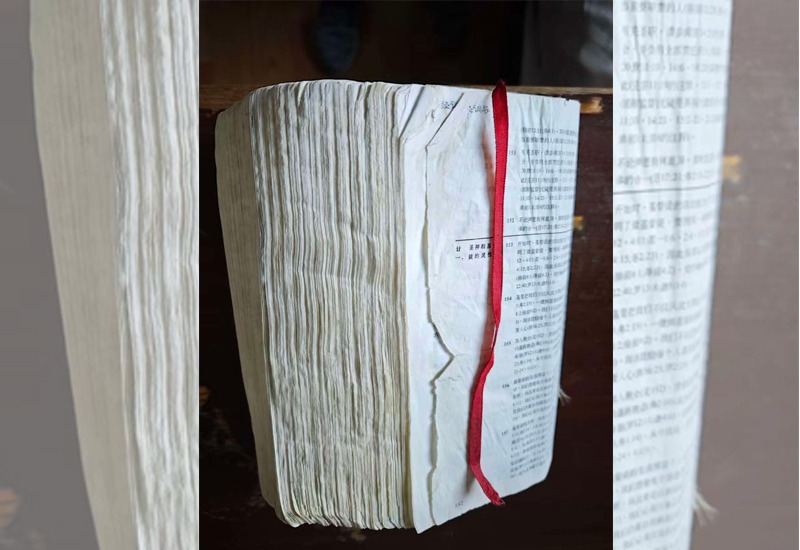

与曹家相熟的袁静阿姨回忆:“每周二、五、日的聚会,大部分开销都由曹老师默默承担。这么多年来,他从不张扬,只有我们几个亲近的人知道。2008年,泰安堂区购置祈祷所,曹西河一次捐出4万元。曹老师常说:‘好好读圣经吧,所有问题的答案都在里面。’他的圣经,早已翻烂了好几本。”

因着曹老师年复一年的坚守,泰安堂区每年都有不少慕道者领洗。一位修女曾专程前来致谢:“我听曹爷爷讲道第一次认识了天主,后来渐渐萌生服务教会的念头。是您,在我心中种下了信仰的种子。”

一生伴侣,信德如磐

曹老师能全身心投入教会事业,离不开妻子李庆华的默默支持。李庆华今年96岁,虽比丈夫小7岁,却一直悉心照料他的起居。据儿媳回忆,直到2019年底,李庆华仍负责家中三餐。她的信德与曹老师一样坚定,玫瑰经、祈祷不断,大事小情全心交托给天主。

这对夫妇一生简朴,不计得失。迁居泰安后未购置房产,始终租住单位宿舍。家中没有电视、没有手机,每当家人提议添置电视丰富生活,他们总说:“看电视不如读圣经。”居家时,二人各执一本圣经,默默阅读,互不打扰。那几本被反复翻阅的圣经,因纸张蓬松,厚度已近乎寻常的两倍。

因常常翻阅导致纸张蓬松,书的厚度已近乎寻常两倍

奉献,直到最后一页

曹西河老师爱读“信德”,每期必细读,并将好文章剪贴成册。后来,他通过报纸了解到进德公益的诸多项目,便毅然加入“进德之友”,每月定期为“弱小弟兄”奉献。

儿媳回忆,每月发工资那天,曹老师总会早早前往邮局,只留下房租与基本开销,其余全部汇给进德公益。据进德财务统计,2014至2022年间,曹老师累计捐款达42万7千元。老人热心慈善,不求回报,用一生的奉献建立了天上永不朽坏的宝藏。

曾与曹老师一同服务的教友张致力回忆,曹老师和老伴儿坚持主日进堂,九十多岁还乘公交去教堂。司机见他们年事已高,曾劝他们别再坐公交。后来,为了不给人添麻烦,他们改为乘坐出租车前往,弥撒后再由教友送返。直到身体实在不便,才不再外出。张致力说,“每次我们去探望,曹老师总会送我们书籍或剪报册,并鼓励我们:‘要像火车启动,行动起来!’”

相濡以沫的夫妇

他去享福了

曹老师离世已一个多月。每当有人问李庆华老人:“你老伴儿呢?”

她总是平静地回答:“上天堂了。”

“你想他吗?”

“他是去享福了呀。”她微笑着,眼神清澈,“人一辈子追求的,不正是如此吗?”