因天主的恩宠,我成为今日的我

2025-11-21 11:02:50 作者:周云飞神父

前言

子曰:“逝者如斯夫,不舍昼夜”。

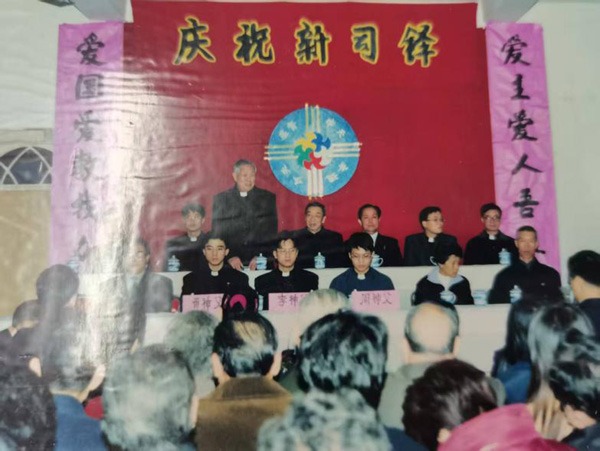

廿五年前的今天,2000年12月7日,我们十人在上海徐家汇主教座堂在金鲁贤主教手中领受了铎品,礼仪庆典既神圣又隆重,至今历历在目。蓦然回首,自己的余年将奔向阴府之门(参阅依38:10),故值此廿五周年之际,述说天主的仁慈及自己走过的美好、难以忘怀的岁月。

一、圣召萌芽(Germination of the Vocation)

毋庸置疑,圣召是天主仁慈的简选(参阅若15:16;罗9:16),亦离不开后天环境与人为的培育。

我的父母虽未及维雅纳神父与圣女小德肋撒双亲那般圣德,但其信德与虔诚深深地影响了我回应圣召。人们常说家庭是圣召的摇篮,此言不虚。他们严格教导我守主日的习惯,平日夜晚,父亲会带领我们一同念晚课经(“感谢吾主天主,庇佑一日平善,幸不犯罪……”),这些经文我至今仍能背诵。父亲还多次带我到温州总堂参与圣周四通宵拜圣体,即便他去世后,我仍保持着这一习惯。记得有一次与陈必(现神父)同往,次日返程途中被货车轻微碰撞,所幸毫发未伤,算是一场虚惊。

父亲还常给我买念珠和《祈祷手册》,在那个物资匮乏的年代,这些对我而言如获珍宝。他仿佛悄然在我心中撒下了圣召的种子。圣维雅纳曾言:“德行很容易从父母传给自己的子女。”

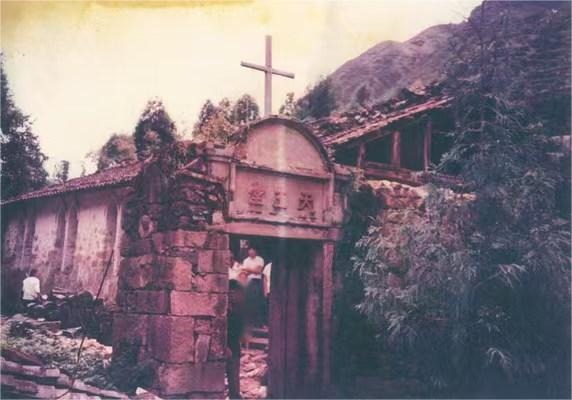

老神父与教友们的鼓励,也是推动我踏上圣召之路的重要动力。教堂就在我家后院,恰如纳匝肋的会堂一般。20世纪80年代中期,几乎每年都有老神父前来开四规弥撒,或在年初,或在圣诞时节。他们偶尔会借宿我家,因此我得以与他们亲近,他们都鼓励我“将来要当神父”。

我自小便算是教会里的积极分子,积极参与教堂的各项事务。每当教友家需要念平安经或祈祷时,我们一群小青年便会一同前往为他们念经祈祷。因此老教友们也常鼓励、肯定我,称赞我热心虔诚、听话懂事,念经尤为出色:无论是苦路经还是平安经,都能倒背如流。

我自己也常祈求天主赐予我圣召,尤其在圣周四拜圣体时,常祈祷不灰心(参阅路18:1),并常诵念“为司铎祈祷诵”的经文:

全能永生之天主,恳尔因圣子耶稣之功勋,以尔欣悦圣子之慈爱,矜怜圣教司铎。彼等虽膺尊位,然亦柔懦力弱,与诸受造无异。仰主无限仁慈,屑以圣爱之火,恒燃其心;并为尔子耶稣,垂恩扶翼,不许其陷于诱感,玷辱其崇高之圣召。

吁,耶稣,我等恳切求尔,垂怜圣教司铎:凡忠心事尔,显扬尔荣者;或牧抚群羊,蒙难幽居者;或被人遗弃,忧苦交迫者;或冷淡昏昧,背弃信仰者;或染病临终,及在炼狱者;祈主俯听我祷,悉予矜怜抚慰。

吁,耶稣,今将普世司铎,托付于尔。其或授我洗,赦我罪,行圣祭,成圣体,以养育我灵;或启我愚,振我弱,示我真道,慰我忧患:我今念其恩德,更求尔仁慈,特赐助佑。

吁,耶稣;求尔圣心,庇荫我众司铎;赐之今生迄于死候,常蒙尔慈爱矜怜。亚孟。

这篇经文意义丰富,文词高雅,神学思想正统,过去我老家堂口常常念,现在几乎听不到了。

在天主的简选与后天诸多因素的共同促成下,我终于踏上了追随主的道路。1991年6月,我“离家出走”了——在几位堂口青年和代表的陪伴下,我来到了总堂。当时总堂由蔡公负责(他的神贫与神修精神深深影响了我),他问我母亲:“做神父可能会发生意外,您舍得吗?”我母亲回答:“随天主安排,我放心。”

天主不会让一个人孤单地走修道之路,在我来到总堂之前,黄超心(现神父)也来到了总堂,于是,我俩成了修道路上的挚友。

二、修院陶成 (The Formation of the Seminary)

按教会的传统,司铎要具备三个S:Sanctitas (圣德)、Scientia (学识)和Sanitas(健康)。因此司铎的陶成是漫长过程,正所谓“十年树木,百年树人”。圣多明我沙维豪曾对鲍思高神父说:“你是裁缝,请帮助我成为一件美丽的衣服献给天主。”修院就像裁缝,精心雕琢每位入院者,使他们德才兼备,成为“美丽的衣服”回馈教区,以便牧放、管理、喂养羊群(参阅若21:15-19)。

如果说家庭是圣召的摇篮,那么修院就是教区的心脏。1991年10月的一天,我和黄超心起早乘坐长途汽车硬座前往杭州堂。抵达杭城时已近黄昏,人生首次远行的我们对方向毫无概念,便搭乘出租车前往目的地。虽未遇意外,却依稀记得被多收了车费,直到入夜才抵达杭州堂。

同月23日,我们浙江省的修士一同被送往上海青浦泰来桥备修院,开始了为期三年的基础课程学习。课程包括对观福音、教理、拉丁语、英语、音乐、历史、大学语文及书法等。

如今回望,当年备修院的生活与食宿条件虽艰苦,我们却未曾觉得困苦。正如孔子所言:“一箪食,一瓢饮,在陋巷,人不堪其忧,回也不改其乐。”我们亦能在简朴中体会甘之如饴的乐趣。

每日生活充实有序:清晨弥撒前默想时,我就读圣经(那本圣经至今仍在使用);早课后开始上课;按修院惯例进行午前省察;午餐时会集体聆听圣书诵读;午后我常到教堂钟楼练习弹琴;下午课后是运动与集体玫瑰经时间,随后是晚自习,结束后个人朝拜圣体才休息。

备修院生活中还有位值得铭记的同学——杭州教区的吴修士。他当时是高中毕业生,我常向他请教英语问题,一来二去便结下深厚情谊。他比我早一年进入大修院,然而在哲学二年级时,因严重哮喘病“先我们而去”,回归天父的怀抱。

耶稣培育宗徒用了三年时间。备修院的三年生活给我们也奠定了基础,确定了方向与目标,塑造了我们时间的模式。更为可贵的是,我深深地感受、经验到天主带领我走过阴森的幽谷。

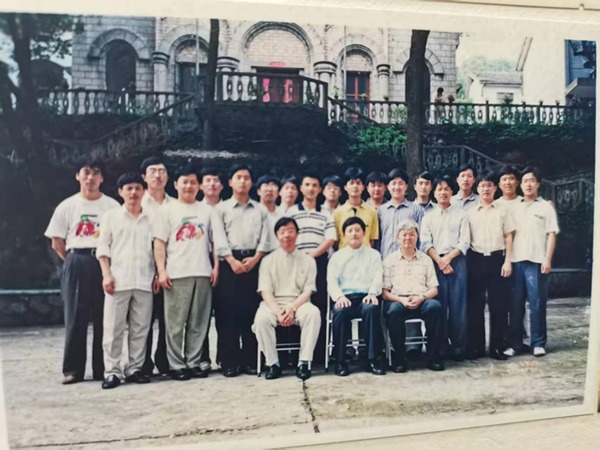

1994年9月,我与黄超心、陈时雨、陈正武及李岩(现均为神父)一同考入佘山修院。

其中有段小插曲:年暑假期间,圣母升天节前后的一天,我在平阳西坑堂露天用井水冲澡后便感不适,起初并未在意,返回温州总堂后症状加重,出现咳嗽发烧,最终确诊为胸膜炎与肺炎,在温州第三人民医院输液治疗半个月才康复。因此我比其他同学晚到修院半个月。那年恰逢灵修年,神父们带领我们修建了位于圣堂左下方的假山景观。

20世纪90年代,曾有神学教授评价佘山修院为中国教会的最高学府。这里汇聚了中外资深的教授、神哲学家与圣经学家,包括罗国辉神父、柯博识神父、万立民神父、温保禄神父、黄克镳神父、谷寒松神父、斐林丰神父、詹德隆神父、麦克雷神父、吴智勋神父、邱岺声神父、蒋剑秋神父,还有刘赛眉修女、高夏芳修女、施丽兰修女等,另有林慈华神父与Peter Kelly神父两位外籍教师教授英语。这些师长们传授的学识、灵修熏陶及视野拓展,令我们终身受益。

1994至2000年,我们都在此度过。这么些年生活在此经历过、发生过不计其数的事情,无法一一细述,便略取一二。

我们年级分为甲乙两班,我与陈时雨、黄超心同属乙班,同学来自山西、安徽、江苏(苏州、徐州、南京)、山东、福建、上海、杭州等地。共同生活的岁月里,我们分享欢笑与泪水,经历考验与挣扎,彼此肯定与鼓励。毕业之夜,大家依依不舍举杯互祝,曾相约“每两年团聚一次”,如今却未能完全实现,短暂的离别仿佛成了长久的分别。当年的同窗好友也随岁月流逝渐渐失联,那份纯真深厚的情谊亦难免褪色,没有了温度与热度。

每个学期伊始,我们都会进行一周避静(Retreat),如同耶稣派遣宗徒传教归来后令他们“到荒野里休息”(谷6:31;参阅欧2:16),借此重整生活目标与方向。此外每月最后一个主日还会举行月省(Recollection),这两种灵修模式对我们的培育起到了不可估量的作用。

圣十字若望曾言:“静默是天主的首要语言。”修院传承着宝贵的静默传统——从晚自习开始至次日早餐后,所有人须保持静默,必要时也仅能低声交谈。我虽能恪守此规,但并非所有室友都能同样遵守,因此院方会在熄灯后进行巡查。

最后,必须提的是:记得1993年10月,那时,我们还在备修院,也来到大修院一睹印度德肋撒修女的“芳容”。她们一行四人,穿着会服(Habit)和拖鞋,手执念珠;在阶梯教室讲话后,又来到圣堂给我们训话,当时,刘赛眉修女同声口译。四年后,她由圣人护送进入了永恒的天国。今天,她的纪念日(9月5日),即国际慈善日,已被教会列入罗马通用年历中。

综上所述,修院的生活何其美好,不但塑造了我们的身心灵,而且形成了我们日常生活的模式。

三、铎职生活(The Sacerdotal Ministries)

2000年12月7日,圣盎博罗削主教暨圣师纪念日,我在徐家汇主教座堂领受铎品。家人、亲朋好友共同见证了这终身难忘的时刻。当穿上祭披的那一刻,我感到无比自豪与幸福,不禁想起玛加利大对鲍思高神父的教诲:“我亲爱的若望!你如今已身着修士服,想必能体会此事带给我的无限慰藉。但你要铭记,使人生光耀的并非衣袍,而是美德与善行。倘若有朝一日你怀疑自己的圣召,唉!千万不要玷污这身圣衣,不如即刻脱下它。我宁愿儿子做个贫穷农人,也不愿见他成为不尽职守的司铎。”

司铎的身份何等崇高!教会古老格言云:司铎乃基督第二,即另一个“基督”(Sacerdos Alter Christus,another Christ)。前任礼仪与圣事部部长萨拉枢机曾言,司铎即是基督本人(Christus ipsus)。因此神父在弥撒中宣告“你们大家拿去吃……喝……”时,正如基督亲自临在;即便是伯多禄或保禄领洗,亦是基督亲自施行圣事(参阅《礼仪宪章第七号》)。司铎常以基督的身份(In Persona Christi)施行圣事,然圣事亦有事效性(Ex Opere Operantis),要求领受人具备真诚意愿与适当准备,否则未必能获得圣事恩宠(Sacramental Grace)。

历代圣人皆言:若同时遇见司铎与天使,当先向司铎致敬。圣女小德肋撒、圣维雅纳等莫不如此。曾闻意大利南部有位名为纳图扎·埃沃洛(natuzza evolo,1924-2009)的信友,被当地人尊称为“妈妈”(natuzza),其封圣程序已开启。据说她背部曾显现十字架印记,且能看见他人右侧有护守天使相伴,唯独神父的护守天使立于左侧——天使告知她,因神父乃“基督第二”,故天使退让右侧以示尊敬。

圣维雅纳神父论及司铎的身份与职务,最令人感动与难忘!他说:“司铎是谁?是代天主位者,是人与天主间的中保,是天主的全权大臣……司铎赦罪时,不说‘天主宽免了你’,却说‘我赦了你’;在成圣体时,不说‘这是吾主耶稣的身体’,而说‘这是我的身体’。圣伯尔纳多说:‘一切的一切,都来自圣母。’我可同样说:‘一切的一切,都来自司铎。’的确,一切幸福、一切圣宠、一切天上的神恩,都因司铎而沛降。假使没有神品圣事,我们便得不到吾主耶稣。谁将吾主耶稣安放圣体龛中?谁使你的灵魂进入常生之域?司铎。谁助你在旅途上勇敢迈进?司铎。谁在你临终时以耶稣圣血洁净灵魂,预备你见天主?仍是司铎。灵魂枯萎时,谁使它复活?谁赐它宁静平安?还是司铎。你告解时,会去找圣母或天神吗?是他们为你赦罪吗?他们能给你领耶稣的圣体圣血吗?不,圣母玛利亚不能命自己的圣子降到圣体内,纵有二百位天神也不能为你赦罪。司铎虽是平常人,却能赦你的罪,对你说:‘平安去吧!我已赦了你。’啊!司铎是何等伟大……司铎是天主的钥匙,开门的是他;他是天主的账房、恩宠的分施者,没有他,吾主的圣死圣难也无实效。司铎不为自己做司铎,他不能赦自己的罪,也不能为自己行圣事——他确不能为自己,而是为你们——教友。看!司铎的权力何其广大!司铎一语,面饼便化为天主,这权力胜过创造天地的权能。若我同时遇见司铎与天使,必先向司铎请安,因为天使不过是天主的朋友,而司铎却是代天主位者、天主的代表……圣女德肋撒常亲吻司铎走过的地面……你们看见司铎时当说:‘看!他使我成为天主的儿女,以圣洗为我开启天堂之门;我犯罪后,他为我赦罪;我灵魂饥饿时,他以神粮饱我……’看见圣堂时也可说:‘谁在那里?——吾主的圣体在那里。——为何在那里?——因司铎在那里举行过弥撒。’”

我是谁?不过是出生于“纳匝肋不会出什么好事”的山沟里的种地娃,笨口结舌如梅瑟(出4:10),卑微如亚毛斯(参阅亚7:14),唇舌不洁如依撒意亚(参阅依6:8)。我有何德能?正如罗翔教授所言:“我一直觉得自己所得的一切皆非所配,很多的荣光不过是草船借箭,众人将你不该有的荣誉投射于你。”然而上主赐我宏恩,对我格外垂怜,使我成为他至爱的“圣子圣心中爱情的结晶”。鲍思高神父常说:“如果没有天主的圣宠,我还是碧基村里的一个小牧童。”我亦如此。

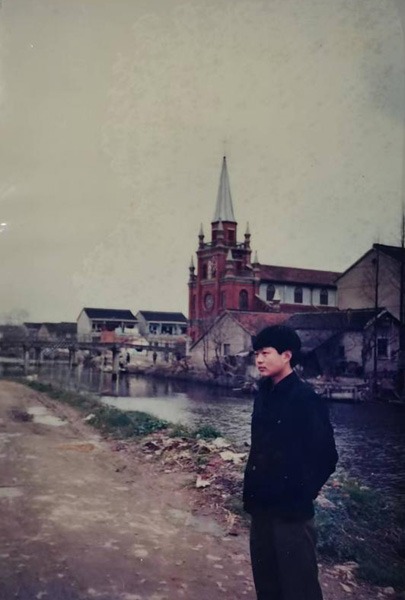

二十五年的司铎牧职均在堂区牧灵,先后服务于平阳西坑堂、腾蛟、鹤溪、麻步等地,直至2005年7月9日离任。同年11月29日,我前往菲律宾深造。

2010年回国后,应黄神父邀请在楠溪堂区协助工作;2012年被派往永强,直至2020年11月14日离任,再次前往楠溪堂区。

伟大的圣保禄宗徒论及自己传福音的辛劳时说:“他们是基督的仆役?我疯狂地说:我更是。论劳碌,我更多;论监禁,更频繁;论拷打,过了量;冒死亡,是常事。 被犹太人鞭打了五次,每次四十下少一下; 受杖击三次;被石击一次;遭翻船三次;在深海里度过了一日一夜; 又多次行路,遭遇江河的危险、盗贼的危险、由同族来的危险、由外邦人来的危险、城中的危险、旷野里的危险、海洋上的危险、假弟兄中的危险; 劳碌辛苦,屡不得眠;忍饥受渴,屡不得食;忍受寒冷,赤身裸体; 除了其余的事以外,还有我每日的繁务,对众教会的挂虑。 谁软弱,我不软弱呢?”(格后11:23-29)圣保禄宗徒的伟大、福传热忱与对基督的挚爱,吾辈虽望尘莫及,然铎职生活确非一帆风顺,恰如“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺”,五味杂陈。

因此,以下便是我铎职生活的支柱:

1.弥撒和圣事(Mass and Sacraments)。每日献祭是我铎职生活的基石。玛加利大曾对鲍思高神父说:“你现已晋铎为神父,当举行弥撒。从今以后,你要更亲近耶稣基督。但你须记住,开始做弥撒,便是开始受苦。这事你不会立刻察觉,然渐渐自会明白母亲所言非虚。我深信你每日都会为我念经,无论我在世与否,这已足够。从今往后,你当专心拯救灵魂,无需惦念于我。”

忆及本名主保圣人在弥撒中常含泪献祭,圣维雅纳神父亦言:“当司铎视弥撒为寻常事务时,何其可悲!缺乏内在生命的司铎,何其不幸!”故我常祈求天主,使我将每日弥撒皆视为首台、唯一与最后一台弥撒般珍视。

2.日课(Breviary)。在教会传统中,日课被喻为司铎的“夫人”。自铎职伊始,日课便成为我生活中不可或缺的灵修功课——这或许深受蔡公影响,他每日皆虔诚诵念日课,包括日间午后祷。我亦尽可能在圣体前诵念,即便外出朝圣或讲学,也必携“原配夫人”同行。

随着科技发展,司铎界现流行诵念e-日课,即通过手机小程序进行。此举虽胜于全然不念日课的司铎(但愿无此情况),然虚拟网络终非长久之计,除非在外出不便携带“夫人”时偶一为之。

3.朝拜圣体(Adoration)。朝拜圣体乃所有敬礼之巅峰。在圣体前祈祷,无求不得的恩宠。圣鲍思高神父曾言:“多拜圣体,多得恩宠;少拜少得;不拜不得。”圣嘉禄鲍荣茂主教亦劝勉司铎:“弟兄啊,若你施行圣事,当默想所行之圣事;若你举行弥撒,当默想所献之圣祭;若你咏唱日课经,当默想向谁说话、说些什么。”

自大修院时期起,我便加入朝拜圣体小组,每晚皆往圣体小堂祈祷。晋铎后此习惯未改,即便在国外深造期间亦然。如今在楠溪堂区,因身兼玛尔大般的厨房事务,圣体前的时间虽稍短,然初心未变。

朝拜圣体一方面助我沉静心灵,臻至内在安宁;另一方面使我在宁静中与基督相遇,如玛利亚般坐在主的足前。若缺朝拜圣体的时间,我便会心乱如麻、烦躁不安。

4.玫瑰经(Rosary)。圣多明我受圣母启示,于中世纪推广传扬玫瑰经,被誉为玫瑰经宗徒。历代教宗无不推崇诵念玫瑰经。我与玫瑰经的缘分自小便已结下:每主日在教堂公念三串玫瑰经,入修院后更成为每日功课,至今未辍——或在圣堂,或于漫步时,偶有遗忘,然自修道毕业起,念珠便常存衣兜、随身携带。安哥拉菲明诺主教曾警示:“司铎若不祈祷,便已背离使命,其危险更胜雄狮。”

5.圣书(Hagiographies)。暑假期间,蔡公曾亲自带领我们在圣堂念晚课,继而诵读《师主篇》。次数虽不多,却令我印象深刻。

阅读圣书亦是我的爱好。曾闻有人晋铎后仅读两本书——圣经与日课(因日课含圣经选段(Pericope),此语意在讽刺司铎晋铎后便停止求知。于我而言,这实难想象!若只输出而缺乏输入(Inputs),灵修生命终将枯竭;唯有不断“充电”,方能持续“放电”。

教会圣书汗牛充栋,新著亦层出不穷,纵穷尽一生亦难遍览。祈愿所有神职人员皆能恒常保持阅读圣书的良好习惯。

6.爱好(Hobby)。自小便对乐器怀有浓厚兴趣,故自幼略通口琴与风琴。入小修院后得机会深入学习风琴,后又添置电子琴,亦学过吉他——如今多年未练,已难上手。前几年疫情期间,还在网上学习萨克斯,聊以自娱。

除牧灵工作与教务外,司铎总有闲暇时光。圣人曾言:闲暇乃修道人一大敌人。

这些爱好不仅带来莫大乐趣,更丰富了我的日常起居。

7.支持系统(System of Support)。耶稣在公开传教过程中,耶稣至少有“三套支持系统”。最为明显的,就是十二宗徒及七十二门徒;其次,路加圣史给我们描述了不少热心妇女支持他的工作(参阅路8:1-3;谷15:41),最后,就是伯达尼拉匝禄的三姐妹弟(参阅路10:38-42;若11:1-10)。从某种程度上说,他们以不同的方式支持耶稣的工作,分享他的喜乐,聆听他的教导,困难中的陪伴。耶稣说:“在我的困难中,与我常常相偕的,就是你们。”(路22:28)同样地,每个司铎都需要有支持系统,分享自己的喜乐与悲伤,使之成为他牧灵工作的后盾。这些年来,承蒙不少家庭、教友的厚爱,他们支持、鼓励我,为我祈祷,走圣召的道路,因为,我深深知道“彼等虽膺尊位;然亦柔懦力弱,与诸受造无异”。(为司铎祈祷诵)

总之,这些支柱确实是司铎生活及修道路上的“良友”。

四、海外深造 (Further Studies)

2005年11月28日,刚从龙港迁居上海的薛先生送我至上海浦东机场,我只身前往菲律宾宿务慈幼会备修院体验生活。

这一切需归功于恩师韩沙维神父,我们自修道院时期及晋铎后始终保持联系,关系亦十分融洽。2003年他来温州探望我,当时我在龙港服务,我们促膝长谈间,他当即承诺:将安排我赴菲律宾体验慈幼会生活。随后我致信主教,恳请批准外出深造。

他在回信中写道:

尊敬的周道明神父:

“感谢您对...若您有机会赴国外深造,且有人相助,我完全同意。我深切体会到,欲成大事者,学识至关重要;若无高深学识,纵有壮志亦如纸上谈兵。常言道:工欲善其事,必先利其器。欲成就事业,须先备好工具;若无合适工具,终为空谈,难有实效。

2003年9月1号

在菲律宾的第一晚住在省会院(Provincial House),但不知住了几晚,后来就到了特拉邦备修院,他们的初学院(Noviciate House)也在那里,所以,我们会一起用餐、祈祷、运动等;当时还有三个该会修士(Bosconian)。在此期间,有几件事记忆犹新。

其一,便是晚会(Good Night Talk)。就寝前,长上会提醒修士反省当日言行,这一传统至今延续。据梁定国神父介绍,此传统起源于某日鲍思高神父收留两位流浪汉,次日却发现被子不翼而飞,由此便形成了这一晚会传统——我在圣人传记中亦曾读到这段记载。不过实际上,这一传统或源于鲍思高神父的母亲玛加利大对他每晚的灵修要求。

其二,是在圣诞节前到教友或恩人家中唱圣诞歌(Caroling),大家抱着吉他及其他乐器,演唱多声部圣诞歌曲,随后一同聚餐。

其三,参与黑人耶稣节庆典。黑人耶稣节是菲律宾全国性节日,据记载,昔日外国传教士将圣像带到菲律宾,该圣像曾在数次大火中安然无恙,由此引发全国对该圣像的热心敬礼,庆典于每年一月中旬的主日前后举行。

我曾有幸参与一次。那日清晨即起,乘船前往迎接圣像。良久,天色微明,我们下船加入游行队伍,直至抵达一座大教堂,由主教主持隆重弥撒后庆典方告结束,随后返程。那真是难忘的一天。

约莫半年后,我离开南部前往马尼拉,寄宿于进教之佑堂区(Mary Help of Christians)。堂区的慈幼会神父们(Salesians),尤其是本堂神父(Father Gerry Battad),待我十分热忱,关怀备至。我每日为堂区举行弥撒,堂区则为我提供食宿(Bed and Board)。

堂区与神学院近在咫尺,故我常去旁听圣经课及周六的青年牧民课。周六一同听课的还有另外两位神父,他们当时与培育团神父同住。

我们三位神父也时常相聚,一同参加研讨会、共度圣诞假期。有一次,我们结伴拜访正在菲律宾为华人修女授课的罗国辉神父。虽曾是我佘山修院的礼仪课教授,却未曾有过深入交流,此次在菲律宾的近距离接触,让我深切感受到他平易近人、充满爱心,尤其关怀中国神父修女。这次相遇给我带来了意外惊喜——他鼓励我攻读礼仪学,并提出愿为我致信礼仪学院院长(Father Chupungco OSB)。为此他多次发送邮件协调,还表示愿资助我的学费。面对这突如其来的提议,我一时不知所措,只得说需考虑后回复。不久后此事便尘埃落定,如今回想,当初的决定何其明智!在校期间,罗神父始终以各种方式关心我的学业,直至毕业。学成归国后,他又多次召集神父修女研讨修订教会礼书。有一次开会,恰逢礼仪学院院长Father Chupungco逝世的消息传来,众人无不悲痛——国际礼仪学界的一盏明灯就此陨落。他的课程令我印象尤为深刻,因此他主持的病人傅油、礼仪音乐、教堂建筑等研讨会,我皆全程参与。

进教之佑堂区的生活同样难忘。我跟他们学说菲律宾语并一一记录在笔记本上,也陪他们玩耍祈祷;教友们对我亦十分敬重,因受西班牙传统影响,他们对神父修女皆心怀敬意。回国时,承蒙教友协助及神职身份,行李超重达45公斤仍得以免收额外费用。

除此之外,我还得提几件要事:

叶修士与我

叶是楠溪渠口人,解放前加入慈幼会,身为终身修士的他长期在港台澳地区服务。我在菲律宾期间,他常专程探望,带来礼物与零用钱,还频繁发送邮件关怀——至今我的邮箱中仍保存着他的大量邮件。2013年圣鲍思高瞻礼,他安详离世,返归天乡。

登革热“光顾”了我

登革热是热带地区常见的急性传染病,致死率颇高。2007年我不幸感染,出现发烧及皮肤斑点等症状。热心教友为我安排血检后发现情况紧急,当晚便驱车送我至当地最好的医院住院治疗。赖天主护佑,约三四天后我便平安出院,可谓在“死亡线”上走了一遭。2009年,王修女亦感染登革热,当时她刚到我堂区内的女修会服务,所幸症状较轻,服药后便痊愈了。

崇德学校校牧(Chaplain)

崇德学校是菲律宾圣言会为华裔创办的双语学校,因此该校有不少华语教师。2008年上半年,圣言会的Father Linus从香港带给我一本拉丁《额我略歌本》(Graduale Ronamum)——这是我当时通过MSN认识的一位香港教友托他转交的,至今我仍不知其姓名。

那年Father Linus担任该校校长,简短交流后便邀请我担任校牧,据说他对我的英文能力颇为赞赏。考虑到撰写礼仪论文(Liturgical thesis)需前往图书馆查阅资料,而该校位于总统府旁,离我就读的大学较近,我便应允了。九个月后,我又回到进教之佑堂区。

不久后,圣诞节前完成论文答辩,我便结束了在菲律宾的深造之旅。

总之,在该堂区与慈幼会会士共处的数年中,我深切感受到教友们的热心虔诚,以及菲律宾教会的宝贵传统——即教友对神父修女、神父间及修女对神父的敬重。当地神父们普遍充满爱心、热情好客且乐于助人,美中不足的是,他们大多有拖延的习惯。

五、往后余生(The Future Life)

圣咏言:人生不外七十春秋,即使强壮,也不过八十寒暑。所以,人生总会有谢幕和剧终的一天,经上云:事事有时节,天上任何事皆有定时:生有时,死有时(训3:1);但我们不知死期,何日而至。这场好仗还没打完,赛跑还没跑到终点。

在我的圣召道路上,天主给我派来了不少的“慈善撒玛黎雅人”,包括我的家人,父母亲、兄弟姐妹、亲戚朋友……鼓励、支持、帮助我的教区、司铎团以及不断为软弱的我而祈祷的修女、教友们,我无法一一回报、感谢他们,如我的主保圣人所言:愿“我死后,将更有效地帮助你们。”

希望用自己人生下半场的时间继续光荣、赞美天主,祈求一路陪伴我走圣召道路的主保圣人,带领我,“赐我痛悔,补赎我的罪过;赐我善死升天堂”,(望德经)“扶至天堂,息我永安之所。亚孟。”(参阅向圣十字架诵)

愿天主在一切事上受光荣(Ut omnibus glorificetur Dei, That in all things God may be glorified)。