河南:刘志庆教授主持国家社科基金项目“近代传教士对中国天主教的治理与天主教中国化关系研究”顺利结项

2025-10-14 16:00:28 作者:河南省天主教中国化研究中心

近日,全国哲学社会科学工作办公室公布“2025年9月国家社科基金年度项目结项情况”,河南省天主教中国化研究中心、安阳师范学院宗教文化研究所刘志庆教授主持的国家社科基金项目“近代传教士对中国天主教的治理与天主教中国化关系研究”(立项批准号:21BZJ008)顺利结项,并获“良好”鉴定等级(结项证书号:20253239)。此前刘志庆教授主持完成的2项国家社科基金项目均顺利结项并获“优秀”鉴定等级,分别是:“中国天主教教区的历史沿革与现状研究 ”(立项批准号:13BZJ027)2016年获“优秀”鉴定等级(结项证书号:20161569);“天主教修会在华传教史研究”(立项批准号:18BZJ032)2020年获“优秀”鉴定等级(结项证书号:20203191)。

近日,全国哲学社会科学工作办公室公布“2025年9月国家社科基金年度项目结项情况”,河南省天主教中国化研究中心、安阳师范学院宗教文化研究所刘志庆教授主持的国家社科基金项目“近代传教士对中国天主教的治理与天主教中国化关系研究”(立项批准号:21BZJ008)顺利结项,并获“良好”鉴定等级(结项证书号:20253239)。此前刘志庆教授主持完成的2项国家社科基金项目均顺利结项并获“优秀”鉴定等级,分别是:“中国天主教教区的历史沿革与现状研究 ”(立项批准号:13BZJ027)2016年获“优秀”鉴定等级(结项证书号:20161569);“天主教修会在华传教史研究”(立项批准号:18BZJ032)2020年获“优秀”鉴定等级(结项证书号:20203191)。

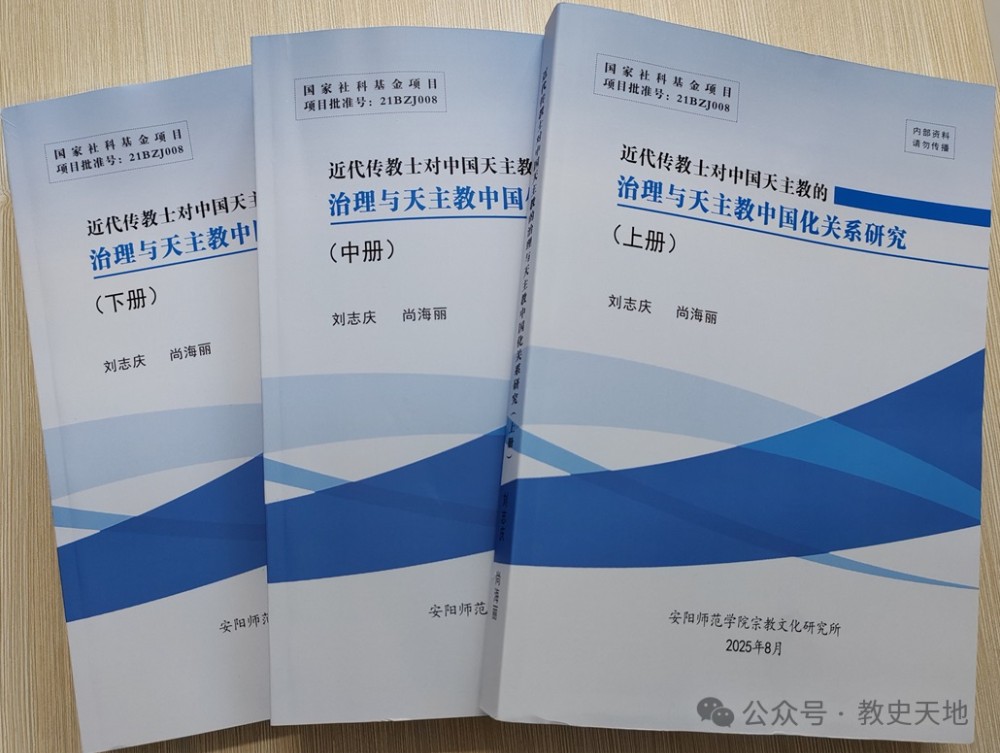

河南省天主教中国化研究中心主任、安阳师范学院宗教文化研究所主任刘志庆教授主持完成的国家社会科学基金项目“近代传教士对中国天主教的治理与天主教中国化关系研究”,最终成果为同名研究报告。项目组成员:尚海丽、左苗苗、郝涛、靳峰、陈蔚萍、骆园、王宏福、田炜帅、刘平。

中国天主教史资料的匮乏一直深深困扰着天主教史研究学者,而多种语言资料的处理和使用也给许多学者带来研究困难。本项目以中国教会史文献资料的收集和处理为首要任务,项目组经过十数年的努力收集了两套法语版中国教会年鉴资料并开展初步研究,即Les missions de Chine et du Japon(共10册)、Les missions de Chine(共6册), Annuaire des Missions Catholiques en Chine,(共21册)、Annuaire de L’Eglise Catholique en Chine(共3册)。这是记载近代中国天主教历史最为翔实的一手资料,但很少有人系统整理,使用的人也不多。这也是该项目研究的意义所在。

该项目的意义可以分三个方面:其一,这是一项抢救性整理近代中国传教士资料的研究项目。近代中国传教士的培育力度增大,人数逐年增加,他们逐步承担起领导中国教会的重任,遗憾的是许多中国传教士并不被后人所知晓,抢救性研究迫在眉睫;其二,这是一项为中国天主教史提供翔实史料的基础性研究项目。到目前为止,还没有公开出版一部以马克思主义宗教学理论为指导的中国天主教通史著作。这项研究将以全新的视角,对中外传教士进行全面系统的研究,推动中国天主教史研究向深度广度发展;其三,这是一项深度借助现代信息技术进行教会史研究的项目。中外传教士人数众多、分布范围广、时间跨度大,靠传统的方法很难保证研究质量,项目组充分利用数据库等现代技术开展研究,用大数据技术辅助解决相关研究难题。

该研究报告分13章,共146万字,基本框架分为四个部分:

一、近代初期外籍传教士完全控制中国教会

本部分主要体现在第一章中国天主教教区历史沿革、第二章天主教修会与中国教区。主要内容是,从明末清初天主教传入中国到17世纪末,中国天主教形成“三主教区、九代牧区”体制,清朝禁教后外籍传教士人数锐减,多个代牧区被迫合并,到1838年8月之前,中国只有澳门、南京、北京3个教区,福建、四川、湖广、山陕4个代牧区,传教士大都分属于方济各会、多明我会、奥斯定会、巴黎外方传教会、遣使会5大修会——耶稣会虽然入华较早,但1773年被解散,19世纪中期再次来华——鸦片战争后,外籍传教士大量涌入中国,传教区数量激增,1915年增加到50个教区、600多个堂口,有传教士3000多人。50个教区分属于14个外籍修会,教区主教清一色为外国人,中国传教士的数量较少,各教区的堂区基本上都掌握在外国传教士手中,治理模式完全照搬西方。

二、中国籍教区、中国籍主教的出现和发展

本部分主要体现在第三章中国籍教区的成立与发展、第四章中国籍主教选任的历史。1923年,中国天主教出现第一个国籍教区——蒲圻教区,此后国籍教区缓慢增加,到20世纪30年代增加到24个,1949年达到28个。研究中国教会国籍教区产生、发展的历史,对研究我国天主教中国化的兴起以及治理模式的中国元素有许多启示。1926年,首批6位中国主教被祝圣,中国从此才持续有了自己的主教,到20世纪40年代末,先后曾有60多位中国传教士承担起教区领导重任,一定程度上推动了天主教中国化的进程。

三、中外传教士及其治理堂区数量的异动与消长

天主教从明末清初再次传入中国后,一直没有建立完备的教区管理体制,直到20世纪初才逐步完善,修会管理的区域、教区的辖域逐步得以明确和固定。透过20世纪初至40年代末中外传教士数量及其治理堂区数量的异动与消长,治理模式的不同特色,爱国爱教的典型案例,可以体现各教区的中国化进程特点。

1、以教区为经、以修会为纬

该内容主要体现在第八章近代中国教会的教区沿革、第十章近代分教区传教士名录。以教区为经,指的是将1万余名中外传教士与教区一一对应。具体教区为:北京、天津、河北14个,山东11个,湖北11个,东北地区10个,河南9个,湖南9个,广东、海南、香港、澳门9个,山西8个,陕西8个,重庆、四川8个,福建、台湾7个,甘肃、新疆、青海5个,江西5个,内蒙古、宁夏4个,上海、江苏4个,安徽4个,浙江4个,广西3个,贵州3个,云南3个,共139个教区;以修会为纬指的是,将1万余名中外传教士与修会、国家以及所在教区一一对应。修会管理的教区数为:方济各会27个,巴黎外方传教会14个,遣使会10个,圣言会9个,耶稣会8个,多明我会5个,宗座外方传教会5个,圣母圣心会5个,玛利诺外方传教会5个,奥斯定会3个,方济各嘉布遣会3个,帕尔玛外方传教会2个,圣高隆庞外方传教会2个,甘倍克外方传教会2个,慈幼会、本笃会、圣心传教会、苦难会、救世主会、圣心司铎会、比布斯会、白冷外方传教会、方济各住院会、斯加波罗传教会、印五伤司铎会、圣母圣心孝子会、重整奥思定会各1个,以上共27个外籍修会,管辖中国113个教区;另有24个为中国籍教区,澳门、台湾有多个修会。涉及教区共139个。

本部分的第九章近代的教区与主教年表、第十二章外籍传教士离境情况、第十三章近代中国教会教务统计,这些内容使得本项目的史料更为丰富,为进一步研究奠定了较好的基础。

2、以堂区为轴心

该内容主要体现在第十一章近代传教士服务的教区、堂区。堂区是传教士开展传教活动的重要依托,在教务管理和教会治理实践方面有较强的独立性,无论是外籍传教士还是中国传教士都能对应到一个相对固定的堂区。堂区是掌控在外国人手中还是掌控在中国人手中,一定意义上可以体现天主教中国化的程度。本项目将近代1万余名中外传教士一一对应到某一教区的某一堂区,并特别注重天主教中国化因素。

本部分是工作量最大、最复杂的内容,当然,这也是中国各教区都非常关注的内容。为此,项目组设计了专题数据库,前后耗时4年有余才基本完成数据收集与初步整理。由于考虑欠周详,设计的数据库没有考虑到给堂区统一编号,以致最后完成课题时不能实现以“堂区”为关键词来检索,这一遗憾只能留给后续的研究了。

四、近代天主教中国化进程的经验与启示

本部分内容主要体现在第五章上海教务会议对天主教本地化的意义、第六章爱国是中国教会的必然选择、第七章近代天主教中国化的历史与启示。围绕以下基本思路展开:建立国籍教区是我国天主教中国化的组织保障,选任中国籍主教是我国天主教中国化的关键,中国籍传教士人数的增多、管理堂区数量的增长是我国天主教中国化的基础;近代以来,有许多中国传教士为后世树立了爱国爱教的典范,这是我国天主教中国化的一笔宝贵财富;近代中国教会的历史充分证明,只有走好中国化道路才是我国天主教的唯一出路和方向选择。

该项目具有较高的学术价值。本项目以马克思主义宗教学理论和唯物史观为指导,系统爬梳近代中外传教士资料,科学统计分析不同时段、不同教区中外传教士的数量异动与消长,以及传教区域状况,以翔实的数据再现中国籍主教如何从实现零的突破到数量的逐步增加,中国籍传教士如何由少及多,在一些教区由从属地位逐步向主导地位转化。通过研究近代中外传教士对中国天主教的治理,厘清天主教中国化的发展历程;通过研究近代教会发展史和教区堂区治理史,充分论证天主教中国化的历史性、必然性和必要性。

该项目具有较高的应用价值。坚持我国天主教中国化方向是新时代天主教治理工作的重要内容。本项目通过第一手的近代教务统计数据和教会史资料,系统研究天主教中国化的历程,积极研探其发展规律,有利于深化对坚持我国天主教中国化方向的认识,构建积极健康和谐的政教关系。本项目所形成的成果可为党和国家制定促进我国天主教中国化政策提供学理依据和历史参考,也可为高等院校、研究机构学者探讨我国天主教中国化问题提供参阅资料。

来源链接:“教史天地”公众号